四川财经职业学院丨“三维融合”民族地区财经人才培养模式构建与实践

近年来,四川财经职业学院深入推进省级“双高计划”建设,不断筑牢党建思政引领力、提升产教融合适应力、彰显人才培养贡献力、强化创新服务支撑力,在“金算盘”党建工作体系创新、红色财经文化育人、财经商贸专业群数字化改造升级与人才培养模式改革、党建引领内部治理效能提升、数智绩效创新服务发展等关键领域取得了显著成效,形成了一套成熟定型、运行高效的工作机制,涌现了一批具有辨识度和推广价值的实践成果,为事业高质量发展注入了强劲动力。

“三维融合”民族地区财经人才培养模式构建与实践

摘要:四川财经职业学院立足服务民族地区乡村振兴战略,聚焦民族地区财经高技能人才短缺问题,以会计专业为切入点,构建“素养—能力—发展”三维融合的培养体系。通过“民族文化进课程,产教融合提能力,数字技术谋发展”的培养路径,实现培养目标、课程体系、培养模式和资源建设的系统性重构。近五年,会计专业民族生源占比从15%提升至35%,返乡就业率由30%增至78%,培养出32名乡镇财务骨干,学生获会计职业资格证书比例达40%,合作企业满意度达95%。“德能并重、贯通衔接:四川民族地区财经商贸类技能型人才培养创新与实践案例”入选教育部“职业教育服务乡村振兴”典型案例,获国家教学成果奖,形成可复制的民族地区财经人才培养范式。

一、实施背景

深入落实《国家职业教育改革实施方案》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等要求,积极响应“乡村振兴”国家战略和“双高计划”服务区域发展任务。针对民族地区年均会计岗位缺口超2000人,且本地高职毕业生返乡就业意愿仅30%;同时,传统会计教育存在“重理论轻实践、重技能轻文化”,难以适应民族地区企业“懂财务、通文化、能扎根”的复合型人才等问题,以会计专业为突破口,创新“三维融合”育人体系,破解民族地区财经人才供给侧矛盾,服务乡村振兴,促进民族团结提供可推广的实践路径。

二、主要做法

(一)重构“素养—能力—发展”三维融合目标体系

基于民族地区产业实际需求调研,以《大数据与会计专业(9+3)人才培养方案》为蓝本,系统构建“素养—能力—发展”三维融合的目标体系。价值引领维度,强化“国家意识+文化自信”双核驱动,将红色财经精神、民族团结教育融入培养目标,塑造“诚信重责、敬业精益”的职业精神。专业能力维度,精准对接民族产业特色,分设企业会计与行政事业单位会计双能力主线,重点培养学生处理特色产业财务、基层单位核算等实务能力。发展韧性维度,构建返乡就业引导机制与终身学习支持体系,通过民族文化认同教育和返乡就业护航机制,破解人才“留不住”困境,筑牢“懂财务、通文化、能扎根”的可持续发展根基。

(二)建立“文化+产业”双融合课程体系

民族文化融入课程体系,促进文化认同与职业素养融合。系统开发《民族地区财经实务案例集》,深度融合火把节民俗财务管理、民族合作社账务处理等本土化场景;开设《民族文化与财经法规》特色课程,深入解析民族区域自治政策对地方财税管理的影响;组建“汉语+彝语/藏语”双语教学团队,实施双语教学改革,在《基础会计》《纳税实务》等课程中增设双语教学模块,覆盖1500余名民族学生。同步构建“产业—岗位—课程”精准对接机制,面向中小企业增加《中小企业会计实务》《财经法律法规基础》等课程的课时,并开设“初级会计师”的考证选修课程;针对行政事业单位设置《政府会计》必修课和《村集体经济组织会计核算及财务管理》《政府采购》等选修课;对接民族地区文旅、农牧等特色产业,开设《乡村旅游会计》《农产品电商财税实务》等定制课程;响应企业数字化转型要求,开设《会计信息系统应用》《大数据财务分析》等数字化课程。将“1+X”智能财税证书标准融入教学,学生获证率达93%;联合凉山州财政局创新“企业真账入课堂”模式,累计处理民族企业真实账务3000余笔。

(三)创新三阶递进能力培养路径

创新性地构建“课堂教学—实训实践—返乡顶岗”三阶递进能力培养路径。课堂教学阶段将少数民族商业智慧、管理理念与财经实践经验融入专业课程;搭建智慧财经云平台,实现教学资源共享、线上线下混合式教学与个性化学习支持;开展“红石榴民族一家亲”等120余场文化活动,增强民族认同感,形成“活动即课程”育人生态。实训实践阶段校企共建智能成本核算实训中心、ERP管理会计岗位综合实训室、智能财务机器人实训室等11个校内基地,与四川中振会计师事务所、四川路桥集团、西南交通大等共建22个校外基地,强化真账实操与技能认证。返乡顶岗阶段建立“一对一帮扶”机制,定向输送学生至乡镇财务岗位实习,通过完整的顶岗实习管理和考核制度,形成“培养—回流—服务”闭环。

2024年“红石榴”民族一家亲活动

(四)整合多元化教学资源

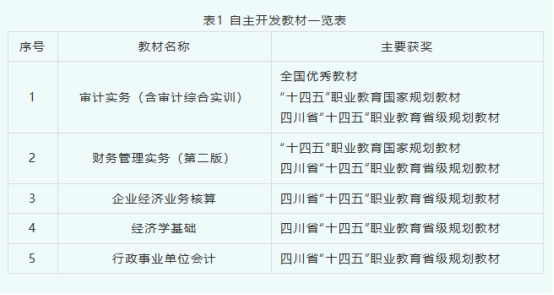

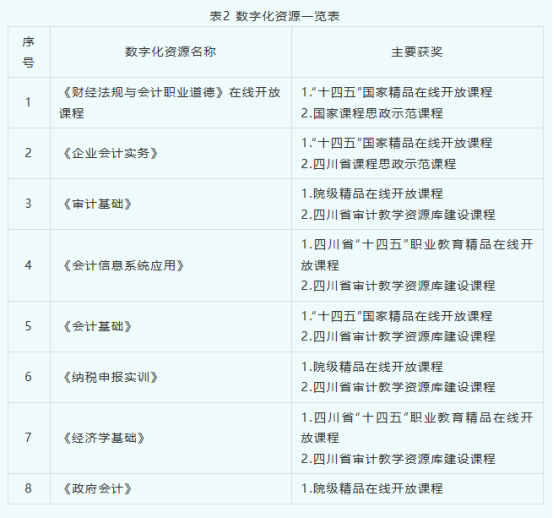

开发《审计实务》等4部“十四五”国家规划教材(表1),建成《财经法规与会计职业道德》等8门国家级/省级精品在线课程(如表2所示);打造“课程—实训—基地”一体化资源包,例如《企业会计实务》同步配套云财务会计岗位综合实训室和四川路桥集团企业会计实践基地;结合民族地区学生特点,开发种类丰富、形式多样,使用便捷的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件、数字教材等数字资源,形成多元协同的教学资源支撑网络。

三、成果成效

(一)返乡规模与质量双提升,助力区域振兴

民族生源占比从15%提升至35%,返乡就业率由30%跃升至78%,专项调研显示87%在校民族生明确表达返乡意愿。培养乡镇财务骨干32名,毕业生会计职业资格获证率达40%,涌现“中国大学生自强之星”沙马子等典型。返乡毕业生深度参与脱贫攻坚,如麦朗所在集体获“四川省脱贫攻坚先进集体”、拉知吉获县级先进个人,彰显服务本土的实践价值。

麦郎所在集体2021年“四川省脱贫攻坚先进集体”荣誉证书

(二)培养模式范式创新,品牌影响持续扩大

合作企业对毕业生满意度达95%,凉山州财政局反馈“人才适配度显著提升”;成果入选教育部“职业教育服务乡村振兴”典型案例,获国家教学成果奖,在青海柴达木职业技术学院、云南红河职业学院等6所院校推广;被央视、《四川日报》等主流媒体报道20余次,“四川财经”职教品牌辐射力持续扩大。

本案例通过系统性的育人体系创新,破解了民族地区财经人才“留不住、用不好”的现实难题,探索出一条职业教育服务民族地区乡村振兴的有效路径;通过跨区域协作与政策平台双路径推广实践,案例成果在2023年全国职业院校民族教育研讨会上作主旨报告,获教育部民族教育司肯定,为新时代民族地区高技能人才培养提供了可资借鉴的“四川方案”。

四、经验总结

(一)三维融合目标体系破解人才留存难题

以“素养筑基、能力固本、发展致远”为核心理念,将文化认同、职业技能、返乡发展深度耦合,构建服务民族地区可持续发展的目标框架,为破解“引不进、留不住”困境提供价值锚点,奠定人才扎根基层的思想根基。

(二)三阶递进模式打通能力转化路径

创新“课堂教学(文化浸润)—实训实践(真账赋能)—返乡顶岗(本土服务)”递进机制,通过民族文化场景化教学、校企共建实战平台、定向岗位输送的三重闭环,实现从知识输入到本土服务的无缝转化,解决传统教育“用不好”的堵点。

(三)双融合课程体系激活产教协同动能

依托“民族文化+专业课程”“产业需求+数字技能”双融合路径,开发本土化教学资源与数字化课程模块,构建多方协同的资源生态,为民族地区产业升级提供精准人才支撑,形成职业教育服务乡村振兴的可持续路径。(四川财经职业学院)