沸石寻铝开新境 分子筛微破迷局——记香港理工大学副教授劳子桓

厨房角落筛面粉的器具,与实验室里撬动现代工业的“魔法筛子”,看似风马牛不相及,却共有着“筛选”的本质。后者便是沸石催化剂,一种被称为“分子筛”的神奇材料——其微孔结构仅允许特定尺寸的分子进出,如同微观世界的精准门卫。全球近70%的汽油依赖其催化裂解而生,80%的化工催化反应离不开它的参与,在二氧化碳捕获、绿色化工等前沿领域更有着不可替代的作用。

然而,这枚“工业粮食”的核心奥秘,却困扰了科学界近百年。沸石是铝硅酸盐矿物,其催化活性完全依赖骨架中的铝原子位点——就像精密仪器的齿轮,铝原子的位置直接决定催化效率与产物选择性。但铝与硅的电子数极为相近,散射因子几乎相同,使得传统的X射线衍射技术如同“雾里看花”,始终无法精准定位铝原子的位置。

但数十年来,科学家们一直面临一个棘手的难题:如何精确找到沸石中起关键作用的铝原子位置?这如同在亿万人口中寻找几个隐形的双胞胎,而且他们还能随时变换位置。2025年,一篇发表于Science的论文打破了僵局。香港理工大学副教授劳子桓团队开发的新技术,成功攻克这一难关,他们首次实现了H-ZSM-5沸石中铝原子的精确定位,更直接证实了“铝对”(Al-O-Si-O-Al结构)的存在。这不仅为沸石催化剂的精准设计铺平了道路,更让人类对催化反应的理解迈入原子尺度的新纪元。

志逐微观,创新定位铝原子

1948年,英国化学家Richard Barrer首次成功合成自然界不存在的人造沸石分子筛。他通过模拟地质环境(高温高压条件),利用水热法实现了这一突破,标志着人工合成沸石时代的开启。

“我从未刻意规划科研道路,只是跟着兴趣走。”劳子桓的科研初心,藏在东西方文化浸润的成长轨迹里。他的中学就读于英国900年历史的雷丁学校,牛津大学本硕博的求学生涯,让“兴趣驱动”成为他刻入骨髓的科研信条。

2013年,博士阶段的他在导师曾适之教授的引导下,首次将目光投向沸石中的铝位点问题——彼时,他已敏锐察觉这一难题对甲醇升级、烃类裂解等工业反应的决定性影响。2017年,劳子桓来到香港理工大学,建立了自己的研究团队。他形容自己“不喜欢去设计、臆测很远的未来”,更相信“把当下的每一步走好”。

这种务实的态度并没有限制他的视野,他带领团队在传统化学研究领域多向发展,初期研究中,劳子桓和团队尝试用吡啶、氨等探针分子间接探测铝位点特性,虽取得进展却始终隔着一层“迷雾”。“传统技术就像用手摸大象,能感知轮廓却看不清细节。”他没有急于求成,而是在先进无机材料表征领域默默深耕。

2019年,劳子恒带领团队创造性地用热重分析仪结合同步辐射技术,从原子层面揭示了左旋与右旋赖氨酸在分子筛中的吸附差异,成果发表于《德国应用化学》;2022年,其团队模拟天然生物酶结构开发的双金属催化剂,活性可与天然酶媲美,为原子级催化研究再添砝码。

尽管取得了一定进展,但沸石化学中仍有许多关键问题尚未解决,主要是缺乏合适的表征方法。“沸石是铝硅酸盐矿物,而我们都知道铝和硅的电子数极为相近,所以定位铝是很难的。”劳子桓点出了问题的核心。铝原子是沸石材料活性中心的来源,其分布会影响分子吸附物的几何形状、催化活性,以及形状和尺寸的选择性。但铝原子在沸石骨架的精確位置及分布,一直是科学界未解决的难题。

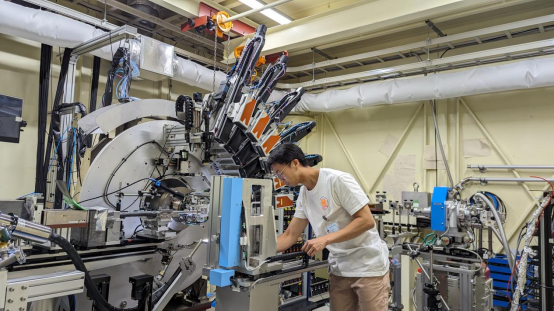

传统技术如固态核磁共振,虽然已经证实骨架铝位点是非随机分布的,但由于铝和硅的散射因子几乎相同,导致这些技术受限于分辨率与三维纵深分辨能力。面对这一挑战,劳子桓与研究团队创新性地结合了共振软X射线衍射和分子吸附技术,并在铝和硅的K边能量以下收集了衍射数据。

这一技术的突破,得益于与英国钻石光源(Diamond Light Source)I10与I11光束线团队的密切合作。他们共同对实验装置进行了改造,克服了在低软X射线能量下进行衍射测量的困难。研究团队选择了实验室合成及商用两类H-ZSM-5沸石进行研究,以拉近基础研究与实际工业应用之间的距离。他们运用同步辐射共振软X射线衍射及探针辅助固态核磁共振,结合分子吸附方法,成功揭示了分子与铝活性位点的互动作用。

2025年初,他们的努力结出硕果——在商用H-ZSM-5沸石骨架结构内找到单一致及成对铝原子的精确位置,并在Science杂志上发表了这一重大发现。劳子桓解释道:“研究的创新性在于找到铝原子在沸石骨架的精准位置和定位方式,并首次提供了沸石骨架的全面结构分析。”

这一发现的意义何在?它使科学家能够设计更高效、更具选择性的催化剂。在石油化工领域,这意味着提高汽油和液体燃料原料“烯烃”的产量及质量,同时降低能耗。在环保方面,这种催化剂能更有效舒缓空气污染问题。而在再生能源与生物燃料应用方面,则有助实现更高效的氢气存储和利用。

逐梦未来,积极推动产业化

2025年的突破,是十年磨一剑的必然。“铝对就像微观世界的‘搭档’,在双分子反应中能产生1+1>2的协同效应。”劳子桓解释道。通过氨吸附实验,他们进一步发现:单个铝位点会发生孤立吸附,而铝对则呈桥接吸附,这一差异正是催化选择性的核心密码。密度泛函理论计算的验证,更让这份成果有了坚实的理论支撑。审稿人如此评价:“这解决了催化领域的百年难题,为精准设计催化剂提供了钥匙。”

然而,劳子桓并不满足于学术发表,他正积极推动研究成果的转化应用。他透露,目前正在建立的一个新的研究平台,是为了解決以下科学问题:如何实现分子筛的铝-金属对的原子级精准定位与3D结构解析?如何阐明铝位点与金属位点间的协同催化作用机制?如何建立铝-金属对协同作用与催化性能之间的定量构效关系?如何实现铝-金属对协同作用的精准调控与高效利用?

劳子桓介绍,在多相催化剂设计中,解析邻近活性位点之间的电子协同与空间耦合效应,是突破催化活性和选择性极限的核心挑战。生物催化中,多个酶或酶的不同部位通过协同作用提高反应效率与选择性,为多相催化剂设计提供了重要参考。蛋白质支架所构建的受限微环境,对稳定特定过渡态及反应中间体具有关键作用,其调控方式类似于均相催化中对配体的控制。分子距离内的邻近活性位点可协同工作,形成动态轨道耦合网络,在串联或级联反应中尤为关键。这种空间-电子双重协同机制不仅实现活化能再分配,还能通过稳定过渡态,突破单一位点的催化性能限制。

分子筛凭借其可调控的微环境和孔道结构,具备以下优势:(i)均匀分散金属位点,提高原子利用率;(ii)调控孔道亲疏水性,实现反应物/产物的识别;(iii)构建协同微环境以增强催化性能。例如,劳子桓团队在MFI型分子筛中铝位点与邻近的金属位点(如Ag、Zn、Fe)形成的铝-金属对,可激活小分子并实现串联反应,高选择性生成芳烃或烯烃产物。

然而,分子筛催化剂的性能优化仍面临两大挑战:一是活性位点的精确控制,铝与金属位点的空间分布及协同机制尚不明确,传统表征手段难以在原子级别解析其三维结构;二是反应选择性的调控,受限于微环境的复杂性,如何精准调控铝-金属对以优化反应路径仍是难题。近年来,同步辐射技术为原子级表征提供了新可能,结合先进表征与精准制备策略,有望揭示协同机制,推动分子筛催化剂在绿色化学中的发展,具有重要科学价值与应用前景。劳子桓团队将通过创新表征方法与原子级制备策略,解决前述问题,为分子筛催化剂设计优化提供理论依据。

香港理工大学最近在广东惠州大亚湾成立了研究创新研究院,专注于发展绿色催化和可持续化学。劳子桓和团队将利用这一战略平台,将他们在沸石领域的专业知识转化为实际应用。“目前,多家全球大型企业已表示有兴趣与我们团队合作,”劳子桓表示,“因此,我们对于未来充满信心。”

对于团队管理,劳子桓有着独特的理念,他从不实行“打卡制度”,并“强制”规定所有成员每周必须至少有一天休假时间,把时间留给自己。“我始终相信一味埋头工作、闭门造车是做不出好成果的,至少我们要知道周围都在发生什么,身边有哪些问题是值得我们思考进而去解决的。”这种宽松的管理风格源于他对科学研究的深刻理解,“探究自己喜欢、好奇的东西,热情是不会被轻易消磨的,所以我有信心也有耐心,跟随时代发展走入化学行业的新纪元。”

现在,劳子桓团队开发的铝位置测定新方法,正在为沸石催化剂的精确设计和优化奠定基础。从石油化工到可再生能源,从空气污染控制到氢能存储,这项基础科学的突破正悄然改变着我们的世界。

而劳子桓,这位谦逊的探索者,依然保持着他那标志性的务实态度,他说:“我只需要把当下的每一步走好,再抬头看看目之所及的几步路,确认好方向,就很好。”在他身上,科学不再是一个遥远的名词,而是让人类未来更加清洁、高效、可持续的实在力量。

劳子桓在铝、布恩斯特酸、金属等活性位点研究领域的突破,开启了沸石催化剂发展的新道路。他凭借对化学的热爱和执着,在科研上不断探索创新,攻坚克难,不仅为沸石催化剂的精确设计和优化提供了强有力的工具,更为理解沸石的催化机制、分子吸附行为以及反应选择性提供了新的视角。未来,他将继续带领团队在化学领域砥砺前行,创造更多科研成果,全力推动绿色化工和可持续发展。(供稿:香港理工大学)