创新科研破壁垒 光学晶体创未来——记北京大学物理学院刘开辉教授团队

“光学晶体是激光技术发展的基石,谁掌握了光学晶体的设计理论和制备技术,谁就掌握了激光技术的未来。转角菱方氮化硼光学晶体具备超薄尺寸、优异的可集成性和全新功能,未来有望在量子光源、光子芯片、人工智能等领域实现新的应用突破!”

中国物理学家、中国科学院院士王恩哥的这句话,道出了光学晶体在当代科技竞争中的核心地位。自1960年第一台红宝石激光器问世以来,激光技术已催生超过2万亿美元的市场规模,孕育出20余项诺贝尔奖成果,成为现代科技发展的重要引擎。作为激光技术的核心部件,光学晶体正迎来重要的发展变革期。

传统光学晶体推动了深紫外、超快和超高功率激光器的发展,但在未来激光器小型化、高集成、功能精细化发展需求上存在一定局限。在这一背景下,北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理研究所所长刘开辉教授带领团队,以“超薄转角光学晶体”的原创突破,为激光技术发展提供了新方向。

跨越山海寻真理 厚积薄发探微光

刘开辉的科研生涯始于北京师范大学物理学系。2004年本科毕业后,他进入中国科学院物理研究所攻读博士,师从王恩哥院士,主要从事材料物理研究。2009年赴美国加州大学伯克利分校深造,主攻光谱物理方向。这两段跨地域、跨方向的学术经历,为他后续在二维光学晶体领域的研究打下基础。

2014年,他通过国家人才计划回到北大物理学院组建团队。回国后,他关注到轻元素材料在光学晶体领域的巨大潜力,将研究重点转向这一充满挑战的前沿方向。

“当时传统光学晶体的发展已面临一定瓶颈”,刘开辉回忆道,“我们意识到,要实现突破,必须在材料和理论两个层面同时创新。”基于这一判断,团队在2014年确立了轻元素材料光学晶体研究方向,开启了长达十年的探索之旅。

针对传统晶体制备中存在的“尺寸”、“缺陷”难题,团队提出创新性思路:与其在微观层面修补缺陷,不如重构材料生长逻辑。在王恩哥院士、俞大鹏院士的指导下,团队首先从材料制备的基础环节切入。2016年,团队实现了轻元素单晶材料生长速度的突破性调控,创造了石墨烯最快生长速度纪录。2020年,团队更进一步,通过生长衬底调控技术,制造出30余种A4尺寸高指数单晶铜箔,填补了工业级单晶铜箔空白。

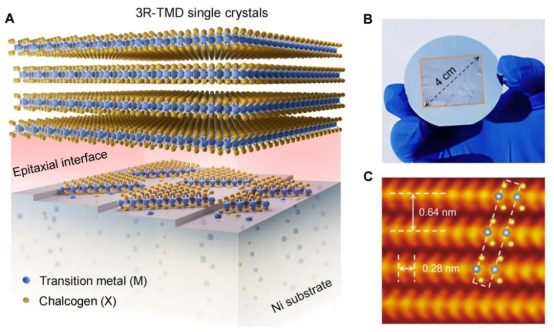

团队的关键突破来自对二维材料相结构的精准控制。2019年,团队提出台阶调控二维晶体新机制,首次获得了分米级二维单层氮化硼单晶,为后续光学晶体的研制提供了机理指导和技术积累。

刘开辉表示,制备更厚层的二维材料是研究中的重要挑战。传统方法中,随着原子数目增加,原子排列易出现偏差,杂质和缺陷累积会影响晶体质量。面对这一难题,团队原创提出了“晶格传质-界面生长”的晶体制备新范式。

对此,刘开辉解释道,“想象一下盖房子,传统方法是一层层往上垒,越到上面越容易歪斜。而我们让新来的原子从底部‘顶’着上面的已形成晶体生长,这样每一层都保持完美的平行排列。”这种独特的生长方式使晶体层架构速度达到3秒钟1层,层数最高达10万层,且每层原子排布完全平行、精确可控,有效降低了缺陷积累。

此后,团队进一步攻克了轻元素单晶材料制备的生长堆垛取向调控难题,实现了菱方氮化硼晶体材料的大面积制备,最终获得面内尺寸达厘米量级、厚度达微米量级的菱方氮化硼晶体材料,为超薄转角光学晶体的研发做好了材料准备。

图1.发展“晶格传质-界面生长”晶体制备新范式,实现万层二维晶体制备

超薄晶体新突破 理论创新向未来

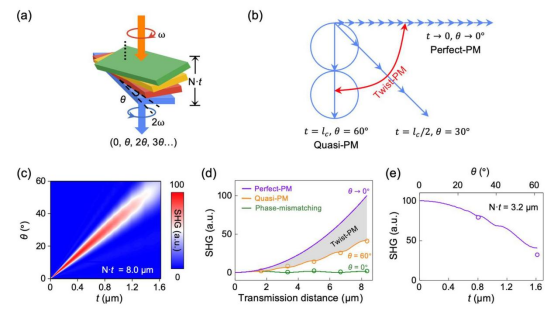

随着高质量菱方氮化硼晶体材料的成功制备,刘开辉团队进入转角光学晶体研究的关键突破阶段——原创转角光学晶体相位匹配理论的提出与实践。

2023年,刘开辉在研究氮化硼堆叠结构时提出假设:“若将晶体旋转特定角度,能否实现相位自动匹配?”这一灵感催生了界面转角相位匹配理论——通过精确控制晶体堆叠转角与层厚,使不同光波相位趋同,如同让激光“列队齐步走”。最终,实验数据印证了他的猜想:团队发现,将菱方氮化硼晶体以特定角度旋转并堆叠后,制备出的转角菱方氮化硼光学晶体展现出超强的光学非线性效应。转角菱方氮化硼光学晶体仅有微米量级厚度(3.2微米),可谓“薄如蝉翼”,是世界上已知最薄的光学晶体,却可实现8%倍频转换效率,较传统晶体提升100-10000倍。

更重要的是,团队提出的界面转角相位匹配理论,打破了60年来由双折射相位匹配和周期性极化准相位匹配理论主导的格局,成为第三种相位匹配理论。这一理论突破,犹如在光学晶体领域开辟了一条全新的航道,让我国科学家在光学晶体理论创新中占据制高点。

“传统光学晶体好比固定的乐器,只能发出特定音调”,刘开辉解释说,“而我们的转角光学晶体就像可调音的乐器,通过简单的角度旋转,就能实现不同频率的激光转换,这为激光技术的应用带来了新的可能。”

图2转角相位匹配理论及光学晶体性能测试

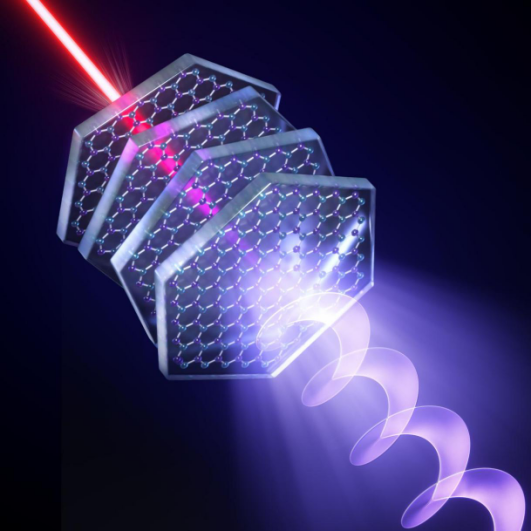

这项成果的意义远不止于学术论文的发表,目前,团队已与国内激光器公司合作,成功研发了新一代全光纤激光器,同时积极推进该技术在光学芯片、量子技术、航空航天等领域的应用。

在微纳加工领域,转角光学晶体突破了传统光学晶体的短波长极限,可为实现193纳米极紫外激光高功率输出及13.5纳米光刻精度高相干电子束产生提供关键光学元件,有望在光刻机等微纳加工设备中带来变革性突破。

在微型化激光通讯系统方面,基于超薄原子层材料光学晶体的小型化激光器具有高集成度和高稳定性,可应用于片式无人机、导弹、微型卫星的激光通讯和遥感系统,为国防安全和空间探测提供关键技术支持。

在集成量子光学芯片领域,转角原子层材料光学晶体的超高非线性系数和优异的可集成性,使其成为制造光调制器、光波导、单光子源等光子芯片核心元件的理想材料,有望推动量子计算和量子通信的重要进展。

展望未来,刘开辉团队已制定了清晰的研究规划:一方面继续深化转角光学晶体的基础理论研究,探索更多材料组合和转角配置;另一方面加快技术转化步伐,推动这一原创成果在更多领域的实际应用。团队正与产业界紧密合作,致力于将实验室的突破转化为推动产业升级的实实在在的动力。

“我们从基础研究出发,最终目标是服务国家重大需求。”刘开辉表示,团队接下来将重点推进转角光学晶体在量子光源、光子芯片等前沿领域的应用研究,同时继续探索超薄光学晶体更多的可能性。

面对“后摩尔时代”的技术挑战,刘开辉团队正将研究推向更深维度:探索铁电体与二维材料异质结,构建室温量子纠缠光源等。正如王恩哥院士所言:“当晶体厚度从毫米迈向纳米,我们突破的不仅是技术瓶颈,更是认知物理世界的新维度。”

经过十余年的持续攻关,刘开辉团队实现了从理论到材料的全方位创新。这项研究不仅提升了中国在光学晶体领域的学术影响力,也展现了中国科研工作者勇于探索、敢于创新的科研精神。在科学与技术交融的前沿,他们正书写着科技强国的新篇章,推动全球激光技术迈向新纪元。(供稿单位:北京大学物理学院)

图3转角光学晶体用于高效深紫外高次谐波产生