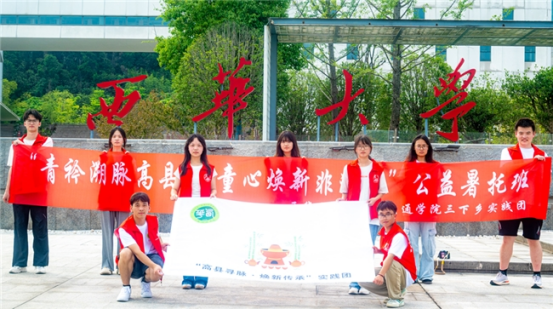

西华大学汽车与交通学院“高县寻脉·焕新传承”实践团开展暑期三下乡实践活动

2025年7月12日至26日,西华大学汽车与交通学院“高县寻脉·焕新传承”实践团深入四川宜宾高县复兴镇,为当地50余名留守儿童展开了为期十四天的“三下乡”爱心暑托课程。本次活动旨在通过文化授课、非遗手工制作、理论与实践结合的方式,激发孩子们的创造力,让他们在师生互动中感受中华文化的独特魅力。同时,实践团的成员们通过传统文化授课、三大非遗调研、红色主题教育三维实践,探索乡村振兴的文化赋能路径,以实际行动践行“青春建设新时代,乡村振兴我先行”的担当使命。

图为团队成员在学校门口的合照

一、传统文化课堂:童心种下传承种子

为了让孩子们更好地了解和传承本土非物质文化遗产,实践团精心设计了一系列非遗文化课程。在蜡染课上,实践团成员手持苗族纹样图鉴讲解千年非遗技艺,当蓝白图腾在蜡布间渐次绽放,孩子们惊叹声中纷纷执起画笔,跃跃欲试绘制专属纹样,切身感受非遗魅力;

图为志愿者在展示孩子们的蜡染作品

在汉服课上,实践团成员以历史脉络为轴,从黄帝时期到明代的服饰演变中,详解交领右衽、宽袖系带等形制特征。当模特身着传统汉服展示时,孩子们在礼仪文化与工艺智慧的浸润中筑牢文化自信;

图为志愿者在进行汉服实践教育

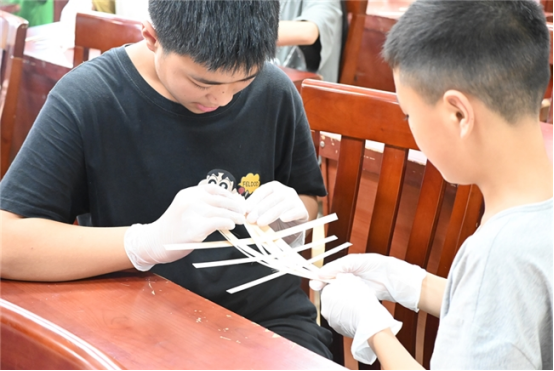

在竹文化课堂上,实践团成员先讲解竹制器具的文化内涵与象征意义,随后指导孩子们动手制作竹编工艺品。通过知识学习与手工实践相结合,学生们对本土文化的认同感显著增强;

图为孩子们在进行竹编课程的实践

在土火锅文化课上,通过影像介绍和黏土模拟制作,孩子们深入了解了家乡饮食文化背后的故事。

图为志愿者正在教孩子们做土火锅模型

二、非遗产业调研:破译乡村振兴密码

除了课堂教学,实践团还分成调研组和宣传组,利用周末时间深入高县各地,开展了一系列调研活动。7月19日,实践团走访了当地茶厂,了解到“零添加”生态种植赋予茶叶的独特风味。然而,茶厂目前面临市场拓展的挑战,主要依赖川渝地区的夜间卖场销售,电商渠道发展滞后。梦湖生态茶厂总经理张明远无奈地表示:“生态种植成本高30%,但电商销量不足总量5%。”

图为团队成员在高县茶山上的合照

在南广河畔,66岁的非遗传承人黄丙学在窑前汗流浃背,土火锅烧制需72小时控温。他正研发电窑与手工结合的新工艺,希望能吸引更多年轻人加入传承队伍。

图为团队成员与黄丙学及他妻子的合照

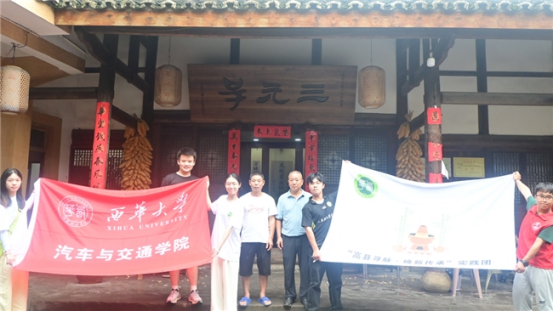

实践团还走访了“三元号”老字号饭庄,探究了“请春酒”这一非遗文化。非遗传承人曾仕强介绍了春酒的三阶段仪式,并分享了如何将传统与现代元素相结合,开发春酒礼盒,通过线上直播推广。

图为团队成员与曾仕强及他兄弟的合照

三、红色血脉赓续:英烈精神照映初心

图为团队成员在李硕勋纪念馆门口的合照

7月13日,实践团走进李硕勋纪念馆参观学习。大家深入了解了李硕勋烈士的光辉事迹和革命精神,烈士绝笔信原件震撼了在场的每一个人。7月24日,实践团走访95岁抗美援朝老兵孙加贵,聆听红色故事。张加贵颤抖着抚摸勋章,回忆起上甘岭阵地缺水的日子,他坚定地说:“但没人后退一步。”在青年与英雄的精神共鸣中,实践团汲取奋进力量,坚定表示:我们不仅要做红色故事的“忠实记录者”,更要做英雄精神的“坚定传承者”。

图为团队成员与孙家贵老人进行的合照

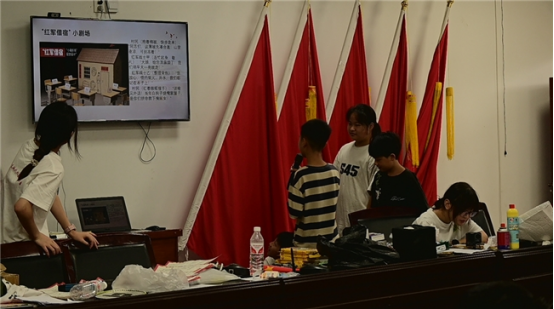

在红色教育课堂上,实践团借助实地走访采集的照片、视频等资料,声情并茂地为孩子们讲述李硕勋与张加贵的英勇事迹,并带领孩子们一起亲手制作红军像与八角帽,共同演绎《送鸡毛信》革命故事,将红色文化和精神渐渐浸润在活动之中,也浸润在孩子们稚嫩的心中。

图为孩子们在上红色教育课

此次“三下乡”活动不仅丰富了乡镇留守儿童的暑假生活,还在孩子们幼小的心灵中埋下了本土非遗文化的种子。十四天的陪伴之旅,实践团成员们与孩子们筑起了一座联结心灵的桥梁。在这短短两周里,实践团带着知识与热情而来,也带着泥土与思考而归。在国家推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化的背景下,他们为留守儿童的内心增添了光彩,也为本土特色文化的传承注入了新的希望。未来,他们将继续秉持“青春建设新时代,乡村振兴我先行”的使命,为更多乡村孩子带去希望与梦想。(供稿:西华大学石岩、唐锐、曲比伍子)

图为团队成员与指导老师在活动地点进行合影