云南经济管理学院:“三维支撑” 让学生社区成为育人 “温暖港湾”

“在‘艺术 +’社区的非遗扎染和刺绣工作坊,我跟着老师学会了传统扎染、刺绣技艺;遇到学业问题,下楼就能在社区学业指导中心找到老师答疑……”提及“一站式”学生社区,云南经济管理学院学生李同学的话里满是获得感。

近年来,云南经济管理学院以学生成长需求为核心,创新构建“组织制度引领、资源空间保障、队伍平台协同”的“三维支撑”保障体系,把学生社区从单纯的居住空间,打造成“有温度、有活力、有品质”的育人场域,让“机制有力度、空间有温度、支撑有强度”的育人格局落地生根。

组织制度“牵主线”:让育人力量拧成“一股绳”

学生社区建设,制度是“定盘星”,组织是“主心骨”。为打破育人力量分散的壁垒,学校成立由书记、校长任双组长的“一站式”学生社区建设领导小组,学生工作部牵头统筹,教务处、二级学院等20余个部门协同联动,构建起“学校主导、学工牵头、多方协同、学院主办”的育人机制——从顶层设计上,让领导力量、思政力量、专业力量、管理力量、服务力量真正“沉”到学生身边。

“不仅要搭好架子,更要让机制‘活’起来。”学校相关负责人介绍,围绕社区建设,学校先后出台《“一站式”学生社区综合管理模式建设工作方案》《全面推进“一站式”学生社区“十进”工作的意见(试行)》等文件,明确“师生共谋、共建、共享”原则。比如,在社区人才培养中,学校创新“社区 +学院”双轮模式,将第二课堂素质教育纳入专业人才培养方案,通过“课程项目化、项目活动化、活动课程化”,让课堂知识与社区实践无缝衔接,实现第一课堂与第二课堂的“双向奔赴”。

资源空间“优供给”:把社区建成“成长乐园”

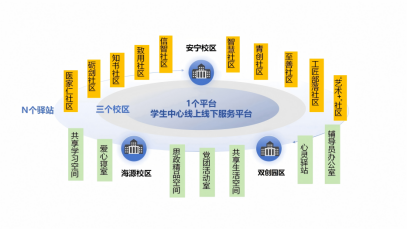

走进云南经济管理学院的“青创社区”,创客空间里学生正在进行比赛路演;“医家仁社区”里,学生在老师指导下练习基础护理操作;智慧社区的线上服务平台上,学生指尖轻点就能完成奖助申请、宿舍报修……这是学校“1+3+N”社区空间布局的生动缩影。

为给学生提供“触手可及”的成长资源,学校投入专项经费升级改造社区空间:打造 1个线上线下融合平台,集成学籍办理、生活服务等 80余项业务,打破时间空间限制,让学生“办事不用跑”;每个社区标配生活、学习、交流 3类基础空间,满足日常需求;在此基础上,建成“艺术 +”社区、智慧社区、工匠部落社区等 10个特色社区,覆盖全校学生。

不仅如此,学校还打造了约 5000平方米的学生活动空间,整合为素质教育中心、创新创业中心、生涯指导中心等功能场域。这些空间让学生从“被动接受服务”变成“主动共建共享”,形成了互助共进的“学生发展共同体”。

共享学习空间

共享生活空间

思政精品空间

爱心寝室

队伍平台“强协同”:让育人场景“活”起来

为强化社区育人“软实力”,学校选拔 100余名专业教师、辅导员担任“社区导师”,常态化入驻社区开展指导:“艺术 +”社区开设非遗扎染、民族手作等工作坊,传承传统文化;工匠部落社区组织技能实操培训,提升学生专业能力;同时,学校还邀请行业专业、企业技术骨干等担任“特聘导师”,定期开展专题讲座,为学生打开视野。

学生既是社区的“受益者”,也是“建设者”。学校构建“楼栋长—楼层长—宿舍长”三级学生自治队伍,楼栋长每周召开会议收集学生诉求,楼层长每日记录《楼层日志》反馈问题,宿舍长牵头制定《寝室公约》——从卫生管理到文化创建,学生全程参与。

智慧化平台更让社区管理“提质增效”。学校开发的“智慧预约系统”,集成宿舍管理、活动预约、诉求反馈等功能:学生手机端可实时查看空教室、预约共享空间,提交报修需求;管理部门通过后台“线上接单—线下处置—满意度评价”,形成闭环治理。“之前宿舍灯坏了,提交报修后半小时就有人来修,还能在系统上评价,效率特别高。”学生李同学说。

育人不止于校园。学校还搭建“家校社”协同网络:每学期举办“社区开放日”,家长走进社区与校领导“共餐话成长”,参观宿舍、体验社区文化;与属地街道、中小学合作开展“环保公益行”“社区义教”“应急处突演练”等志愿服务,让学生在实践中增强社会责任感。

从制度构建到空间打造,从队伍支撑到平台协同,云南经济管理学院以“三维支撑”体系为抓手,让学生社区成为育人的“重要阵地”。“未来,我们会继续优化保障机制,让资源配置更贴合学生需求,让社区真正成为学生成长的‘温暖港湾’。”学校负责人表示。