数字非遗华夏韵 形意场论设计新 ——记湖南师范大学美术学院范伟教授

湘江碧透,岳麓含黛,暮雾下相偎的山水被晕成一帧淡墨长卷。湖南师范大学美术学院的专家楼工作室内,暖黄的光晕透出几分静谧。一位学者俯身调试着电子设备,屏幕中跃动的非遗纹样与实时生成的3D模型交织成流动的文化图景。他就是范伟——湖南师范大学美术学院教授,这位深耕设计领域二十余载的学者,40岁便成为湖南设计艺术教育领域最年轻的教授之一。其正以数字技术为笔,在非遗数字化传承与创新领域的画卷上勾勒出令人瞩目的学术魄力与文化担当。

当西方设计理念长期主导全球话语体系,当数字化浪潮席卷传统文明遗产,范伟执数字为梭、引文化为线,从中国经典古籍出发,在平面视觉、空间装饰、陈设艺术等多重领域的边界上不断破壁,凝练出“形意场”这一核心概念,倡导设计的系统整合与跨界自新。他的设计哲学既有传统造物观,又拥抱人工智能等前沿科技,通过将中国古代造物智慧与现代数字技术相融合,构建起具有东方美学特质的创新设计体系,从而在东西方设计思维的碰撞中开辟出一条独特的文化自信之路。

2020年应邀湖南省设计艺术家协会年会活动

形意场论创新东方设计话语

范伟的学术脉络始于对传统文化的痴迷,偶然的机会,他于长沙清水塘古玩市场邂逅一块清代香烛广告木雕版,泛黄的梨木上,商号名称与吉祥纹样以浮雕形式共生,商业信息与美学表达浑然天成。这块木雕成为他学术生涯的启蒙,促使他系统梳理古代广告设计体系,最终著成《中国古代广告设计》。博士阶段,他以文科与理科交融互补的优势思维,将研究视角转向“多元生活语境下人的体验需求对家具形态创新的影响”,《家具形态创新设计》中所提出的“形变六法”,将万物变化的本质凝练为:仿、换、调、化、饰、合,为传统工艺的现代转化奠定理论基础。

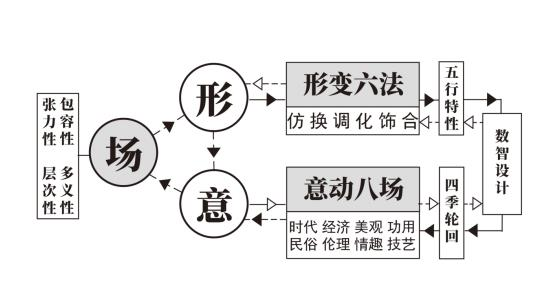

2011年,范伟在《家具与室内装饰》杂志首次提出“形意场”理论,以《周易》“形而上者谓之道,形而下者谓之器”为哲学基底,构建起“形—意—场”三重设计框架。“形意场”理论既是设计哲学的凝练,也是非遗数字创新的方法论基石。这一理论具有包容性、多义性、张力性、层次性四个特性,其诞生并非偶然,而是源于他经年累月的学术积淀与实践探索。

“形意场”理论体系的哲学思考深深植根于中国传统文化沃土,体现了中国设计学界摆脱西方中心论束缚、构建本土话语体系的重要尝试。范伟从先秦诸子百家的思想中汲取造物营养:孔子“和而不同”的包容性设计、墨子“利于人谓之巧”的实用性设计、庄子“物尽其美”的自然观设计、法家“立善法于天下”的标准化设计、兵家“因敌变化而取胜”的变通性设计……。他特别指出:“《考工记》中‘天有时,地有气,材有美,工有巧’的造物原则,至今仍然是非遗数字化应当遵循的重要基准。”

“形意场”理论的创新锋芒,正藏在其层层递进的三重系统性架构里:物质层的“形”,注重客观物质“形色质式”的可塑性,其核心是用“形变六法”的参数化来理性调控可感世界;文化层的“意”强调主观身心在时代、经济、美观、功用、民俗、伦理、情趣、技艺等八个向度的体验与抉择,其要点是借“意动八场”的需求来平衡各类冲突与矛盾;环境层的“场”依托春夏秋冬轮回规律与金木水火土的生克关系,构建起设计融入时空语境的“生态”。这种三重架构模型突破了西方设计理论长期以来的叙事范式,为未来设计创新提供了更为丰富的哲学基础。

范伟反复强调:“中国设计要有自己的当代话语权,必须从领先世界五千多年的文化积淀中寻找源头活水。”这份对文化根脉的坚守,化作了他与团队脚下扎实的步履,从湖湘非遗入手,拓展到多民族、多地域的非遗文化传承。在《设计中节气文化的活态传承》中,展现了二十四节气文化融入人们日常生活产品中的多样设计成果。其既有造型规律里藏着的东方审美密码,又有工艺技法中凝结的千年匠人巧思,更有民俗功能承载的烟火生活智慧。这不仅是范伟与团队的求索之路,更是百年来中国设计从“追随”走向“自觉”,从“借镜”走向“立言”的生动注脚。

作为当代构建东方式设计思维体系的执旗者,范伟提出的“形意场”理论,其价值早已超越了一套设计方法的边界,它更证明了中国传统文化中蕴含着可与现代设计相对话的深厚智慧。这种兼具民族特色与国际视野的话语体系,褪去西方中心论的滤镜,像一把钥匙轻轻叩开了中国传统文化与未来智能时代设计对话的大门,让流淌在典籍里、镌刻在器物上、蕴藏在技艺中的古老智慧,借设计的力量与人类美好生活的向往同频共振。

2025年带研究生团队分析挑花非遗文化

数智赋能重构非遗传承范式

随着人工智能技术的迅猛发展,范伟敏锐地意识到AI对非遗创新的革命性意义。在2023年湖南师范大学教师教学思享会上,他系统提出了“人工智能驱动下的非遗设计教学”新模式,将形意场理论(含四特性、形变六法、意动八场、五行四季)与AI技术深度整合,适配科技与艺术融合需求,构建对话开放模型,开辟了非遗传承的新路径。

范伟认为数智时代的核心特质是“数据成为新质料、算法成为新法则、交互成为新关系”。为此,“形变六法”针对“形色质式”的23个参数值所产生的客观物质调节与“意动八场”下60因子420感性词汇所左右的主观精神需求,可共同构建出人机交互的精密认知网格。通过“三维为形,四维为意,五维为场”的维度升维,形“骨”展现三维空间的实体/数字形态,意“魂”对应四维时空的情感与认知,场“息”匹配五维互联的能量与关系。可以说,数智时代的形意场构建,本质是通过AI技术将“形的物理维度”“意的情感维度”“场的互联维度”进行深度融合,形成“三维为基、四维为核、五维为域”的智能演化体系。这也是对东方《易经》认知体系的现代转译:通过“因子——词汇——方法”的量化设计,让人类造物活动可通过空间化的意义编织,实现有限物质存在向无限精神世界的跃升。

在教学实践中,范伟开创了非遗数字创新工作坊模式,带领学生深入非遗发源地,进行数字化采集与创新设计。团队依托国家级课题,借助AI在非遗创新中所扮演的文化分析师、创新协同者、体验构建者三重角色,首先识别非遗纹样中的构图规律与文化符号;再次用形意场理论专门针对非遗创新来开发提示词体系,使AI生成既保留传统精髓又符合现代审美的设计方案;最后用AI技术创建沉浸式的非遗体验场景。如围绕中国挑花非遗艺术的多样性,设计以“意动八场”的“跨层级互动”与“同层级互动”,制衡着60因子与420词汇的交织关系,最后用数字赋能的“形变六法”塑造新时代下传统挑花的独特生命形式,融入当代人的生活,从而创造了文化传播的新范式。正如范伟常对学生说的那样:“自强的设计不仅要让非遗活下来,更要让它火起来,成为新时代最动人的文化风景。

在湖南省精品在线课程《陈设艺术空间创新设计》中,他强调设计专业学生需锻造三种核心能力:传统文化解读能力、数字技术应用能力、创新设计转化能力。这种以形意场理论引导的“文化解码+技术转化”的能力训练,正是设计领域“对抗西方设计霸权”,逐步消解“设计殖民”的基础工程。他常告诫学生:“睿智的设计要避免盲从,而要做人类命运共同体所需求文化的传播者。”他所指导的学生作品多次在国内外竞赛获奖,其设计理念无不体现着对传统文化的深刻理解与创新表达。这种教育理念结出了丰硕成果,现已培养出一批活跃在设计界的青年才俊,他们正将“形意场”的设计理念跨界传播到更广阔的领域。

窗外,湘江的波涛依旧带着千年的华夏之韵奔涌向前,而数字非遗实验室里,另一种“奔涌”正悄然发生——那里有青铜器纹样在全息屏上流动的生机,有苗歌旋律转化为声波塑像的尝试,更有五千年底蕴与零一世界碰撞的璀璨光芒。这,或许就是文化传承最动人的模样:在坚守中创新,在创新中永生。

形意场理论体系框架图