南通大学学子破译“小玉米 ”的“成金密码”:党旗高举 农业为基

为响应团中央“三下乡”社会实践号召,深入探究党建引领农业产业发展的内在逻辑,总结可复制推广的农业产业振兴模式,为农业增效、农村增活力、农民增收入及中国式现代化提供理论与实践支撑,南通大学商学院(管理学院)“观澜见华”实践团于七月返回家乡,先后前往江苏省农业科学院、江苏省黄海农场有限公司、江苏省响水县农业农村局、常熟董浜黄金小玉米种植基地等地,通过实地调研、负责人深度访谈等多种方式,聚焦党组织在玉米全产业链各环节的作用机制,为乡村振兴探寻科学路径。

南京:科研赋能农业筑牢产业发展根基

在江苏省农科院,实践团成员在相关领导带领下,深入玉米试验田。农科院玉米研究中心主任详细阐释不同玉米品种的特性、培育技术与生长态势。针对“玉米如何抵御南方锈病”“高密度种植下如何保障产量”等问题,他结合试验田实际案例解答:“我们运用分子标记辅助育种技术,精准导入抗锈病基因,‘苏科玉076’在去年台风天气中,抗倒伏率较普通品种高出30%。”这让队员们对玉米种植科研有了直观且深入的认知。

随后,实践团与种子种质科研人员开展座谈。科研人员结合多年研究经验,介绍种子资源收集、保存与创新利用的全过程:“我们的种质资源库保存了数千份玉米材料,涵盖野生近缘种和地方老品种。”对于“种质资源如何避免退化”“良种培育周期多长”等问题,科研人员以“苏科糯”系列甜糯玉米为例,说明通过低温保存、定期更新等技术保障种质活力。据统计,该种质资源库每年新增玉米种质资源超百份,为育种创新提供了坚实基础。

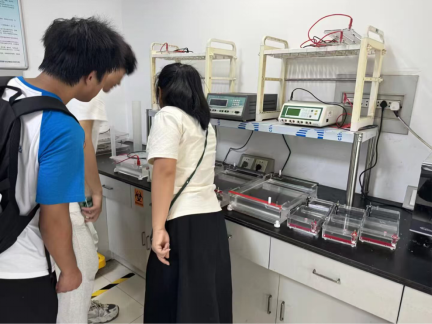

最后,科研人员带领队员参观种子科学领域的多个研究实验室。从基因测序实验室到种子活力检测室,从种质资源低温保存库到分子育种平台,科研人员边演示边介绍:“这台基因测序仪能解析种子的基因密码,助力快速定位高产、优质相关基因;超低温冰箱可将种质在超低温下保存,理论上能保存数十年甚至上百年。”在培养箱区域,不同温度、湿度的箱体模拟东北、华南等不同生态区环境,“我们借此测试种子在不同地区的萌发能力,为品种推广划定适宜区域。目前,已为十余个玉米品种划定了精准的推广区域,有效提高了品种适应性。”

图为队员们对育种设备和育种技术进行调研。师秦枫供图

盐城:党建聚合力,产业提质效

盐城小组首先走进黄海农场场史馆,一个个展馆通过老照片、农具实物等,无声诉说着党组织带领职工艰苦创业的岁月。黄海农场办公室主任顾浩宇同志指着一张“战盐碱”的黑白照片深情回忆:“上世纪七八十年代,我们的党员干部带头扛着铁锹、挑着水桶,在盐碱地里挖沟排盐,白天顶着烈日干活,晚上就在简易棚里总结经验,硬是把万亩荒滩改成了能种庄稼的良田。”他介绍,农场从最初的手工耕种到如今的全程机械化,从亩产不足千斤到如今的丰产稳产,每一步跨越都离不开党员干部的冲锋在前——“三夏”抢收时党员带头加班,农机短缺时党员协调跨区作业,这些故事让队员们对“党建为魂”的内涵有了更真切的认识。

在农场办公室相关负责人刘楷同志的带领下,队员们走进中德示范园区与高标准农田。这里是黄海农场的科技高地,大型播种机、无人收割机等农机有序作业,其中一台国内领先的智能喷药机格外引人注目。中德示范园农业种植部主任王前兵同志指着设备介绍:“它搭载的多光谱传感技术能精准识别作物长势和病虫害情况,智能控制系统可自动调节喷药量和喷雾范围,在节水节药的同时,还能减少农药残留。”在这类智能农机与农科院技术的协同作用下,示范区玉米亩产持续攀升,稳居全国前列,成为“科技兴农”的生动注脚。

图为负责人介绍各类农机的作用及运行效率。刘劲晨供图

图为队员们在参观农场加工车间。薛娴供图

苏州:访黄金田垄,悟耕耘之道

苏州小组队员前往常熟董浜黄金小玉米种植基地——这家在玉米领域走出独特路线的民营企业,探索在党鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针下,民营企业如何发挥优势推进农业发展。

基地的参观从种植田起步。走进露天种植区,一人多高的玉米秆排列整齐,翠绿的叶子茂密繁盛,微风拂过泛起层层绿浪。带领参观的种植专家随手扒开一穗玉米的苞叶,饱满的金黄颗粒泛着光泽,还带着新鲜的水汽。“咱们这的土是沙壤土,透气性好,根系能扎得深;再加上用本地活水灌溉,水质干净无污染。”专家边说边递过一粒鲜玉米,让队员们直观感受品质。

图为队员们在参观玉米示范田。茅顾涵供图

最后,负责人带领实践团走进玉米大棚,棚内晾晒着成片的金黄色玉米,阳光透过棚膜洒在玉米上,折射出丰收的光泽。“乡村振兴不是喊口号,得靠实实在在的项目。”负责人感慨道,“要是没有党组织的引领,我们民营企业很难对接上科研资源,也做不成品牌。现在‘黄金小玉米’不仅走进了苏州的大型商超,还通过电商卖到了上海、杭州,成了农户增收的‘金疙瘩’。”董浜镇的实践,也让队员们看到了民营企业参与产业振兴的特色路径——以党建为纽带,链接科技与市场。

广袤沃野不仅承载着乡村振兴的梦想,更镌刻着中国式现代化的奋斗华章。江苏大地上的这场实地调研,生动诠释了党建引领农业高质量发展的实践逻辑——以“红色引擎”驱动“金色产业”,为全国农业现代化提供了可借鉴、可推广的样板。从科研育种破题产业“最先一公里”的创新密码,到生产加工赋能产业增值的“中间环节”,再到市场销售激活产业活力的“最后一公里”,党建如同一条精神红线,将科研力量、企业动能、农民诉求紧密串联,实现了玉米全产业链的融合升级与价值跃升。新时代青年当以此次实践为起点,把在田野间汲取的党建力量、科技智慧、振兴信念内化为强农兴农的使命担当,锚定农业科技前沿深耕不辍,投身乡村振兴浪潮挺膺担当,以青春之我守护“中国饭碗”的稳稳当当,以奋斗之姿赋能农业高质量发展的行稳致远,让党建红与丰收金在希望的田野上交相辉映,共同铺展中国式农业现代化的壮美兴农画卷。(撰文:刘劲晨、师秦枫、茅顾涵、薛娴、朱彦锋)