火烧竹篱忆峥嵘,浪涌江海抒豪情——南通大学青年大学生追寻红色记忆

2025年7月3日至7月30日,南通大学马克思主义学院星火寻踪实践团开展“行走的思政课堂——火烧竹篱重温革命史,浪涌江海再抒儿女情”暑期社会实践活动,8名学子怀着对革命先烈的崇高敬意,踏上红色文化探索之旅,让历史与科技握手——以数字之光照亮信仰之路,用创新表达赓续红色血脉。

寻找红色遗迹,追溯红色历史

团队成员踏入南通烈士陵园,苍松如屏,翠柏作帐,将巍峨的革命英雄纪念碑轻轻环抱。碑身“革命烈士永垂不朽”八字鎏金,在日光下熠熠生辉,仿佛历史深处投来的肃穆目光,默默诉说对英魂的永恒祝颂。

缓步移入革命纪念馆,一幅幅旧照、一段段文字似洪钟大吕,将人瞬间拉回烽火年代。1943年7月1日,苏中四分区的夜空被烈焰点燃:四万群众与民兵在主力部队掩护下,以血肉之躯冲破日伪“清乡”铁篱。两百余里竹篱笆化作望不到尽头的火龙,呐喊与欢呼撕破长夜,也撕碎敌人的封锁——这便是名震苏中的“火烧竹篱笆”。历史的炽热扑面而来,团队成员在静默中触摸到信仰的温度,亦听见先烈以生命写就的铿锵誓言。

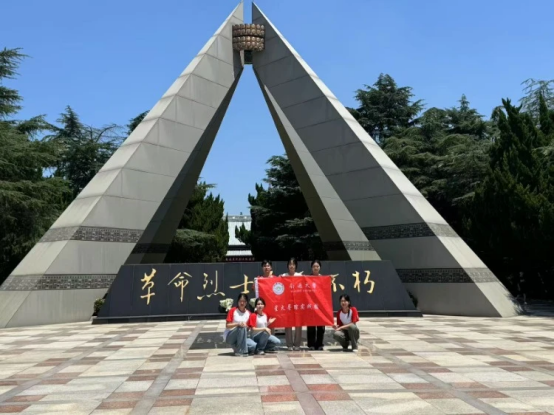

▲图为团队成员在南通烈士陵园合影

探访亲历老人,追忆革命岁月

葛副书记领路,穿过天生港新闸村的槐荫与蝉鸣,团队成员见到了陆春霖老干部。九十载风云,被他轻轻一句“那年十二岁”掀开1943年的夏夜,火光照亮了尚带稚气的脸。

“清乡”铁壁合围,日军与伪军在苏中四分区插下三百六十万亩竹刀,筑起两百华里“竹长城”。1943年7月1日,四万民众与民兵在主力部队的羽翼下同时举火。陆老摩挲着掌心,仿佛仍能触到当年滚烫的竹竿:“先是‘噼啪’一声脆响,接着整条篱笆‘轰’地活了过来,像一条惊醒的火龙。”火光辉映之下,妇救会员的竹篮里盛着刚出锅的麦饼,儿童团的喉咙里滚着未脱稚气的号子,连裹脚的老太太都举着火把踉跄前行。那一刻,竹篱笆不是被烧毁的,而是被四万个滚烫的灵魂熔化的。

▲图为团队成员采访陆老干部

发放宣传手册,传递真实故事

为了让“火烧竹篱笆”的呐喊不再只回荡在纪念馆与老人家的回忆里,团队成员把那段夜火凝成两本《火烧竹篱笆》手册:封面是一道被烈焰剥裂的竹篾,内页以手绘长卷重现四万支火把连成“望不到头的火龙”,团队成员还设置宣传点,从历史背景、人物介绍和事件经过等方面向来来往往的公众全面讲解火烧竹篱笆。

火,从未熄灭,只是换了薪柴。如今,它燃烧在每一个听完故事后攥紧手册的掌心——把尘封的抗战记忆,烧成照亮未来的灯。

▲图为团队成员讲解火烧竹篱笆事件

开展社会调研,组织红色宣讲

团队成员来到天生港街道新闸村进行结对共建仪式,并就公众对火烧竹篱笆历史事件的了解程度开展调研。团队成员在该社区开展以“火烧竹篱笆历史事件认知度”为主题的专题调研活动,通过问卷调查、交流访谈和红色宣讲等形式,深入了解当地村民及周边群众对这一具有特殊历史意义事件的知晓程度和记忆传承情况,旨在挖掘和保护这一珍贵的地方历史文化记忆。

▲图为团队成员开展红色理论宣讲

融合VR技术,赋能红色血脉

经过二十多个日夜的连续攻坚与技术突破,团队成员充分发挥专业优势,通过反复调试优化、攻克三维建模精度不足、交互体验生硬等技术难题,最终成功研发出一套沉浸式红色教育VR系统,以数字技术生动再现革命历史场景,让红色血脉在虚拟现实空间中焕发时代活力。

此次实践活动通过“实地考察+数字创新”的深度融合,不仅让革命文物“活”起来、红色记忆“动”起来,更探索出一条新时代青年传承红色基因的创新路径。团队负责人表示:“未来,团队将继续完善VR系统,计划与地方纪念馆合作推广,让更多人通过科技手段感受信仰的力量。”(供稿:郭澍怡)