青春力量丨天津工业大学机械推普筑梦团为乡村振兴注入“声”动力

在河南省周口市沈丘县艾店村的田间地头,一场特殊的“语言革命”正在悄然发生。天津工业大学机械工程学院“机械推普筑梦团”的志愿者带着满腔热忱,把课堂搬到乡村院落,用普通话架起城乡沟通的桥梁,以机械专业特色为乡村教育注入新活力。这场以“童声嘹亮·豫见普通话”为主题的系列实践活动,正是当代青年学子深入学习贯彻党的二十大精神,落实教育部“推普助力乡村振兴”计划的生动实践。

普通话课堂:让乡村童声自信“发声”

“小朋友们看,‘b’和‘p’发音时,嘴唇都要闭紧,但‘b’是不送气,‘p’要送气,就像吹蜡烛一样……”在艾店村的普通话小课堂上,实践团成员正拿着拼音卡片,结合乡村孩子熟悉的生活场景讲解发音技巧。田间的玉米叶沙沙作响,教室里的童声稚嫩却响亮,构成了独特的乡村课堂交响曲。

为了让孩子们从“敢开口”到“会表达”,团队设计了趣味互动、情景模拟等环节。起初羞涩低头的孩子,在“你说我猜”的游戏中逐渐放松,用普通话描述自家的鸡鸭、村口的大树。队长小周发现,乡村孩子对新鲜事物充满好奇,只是缺乏表达的自信:“有个小男孩第一次上台时声音像蚊子叫,一周后能站在大家面前讲完《小蝌蚪找妈妈》,那种眼睛里的光特别动人。”

推普教学不止于发音规范,更融入了文化浸润。经典诵读课上,《乡愁》的韵律在孩子们口中流转,队员们结合家乡变化讲解诗歌情感;民法典宣讲中,“买短乘长”等生活案例被转化为方言与普通话对照的小故事,让法律知识随标准语一同扎根。正如团队指导老师所说:“普通话不仅是交流工具,更是乡村孩子看世界的‘通用密码’,我们要帮他们握紧这把钥匙。

心灵与文化:给成长加双重“营养”

“如果把烦恼变成气球,你想让它飘向哪里?”在“偶遇魔法师”心理活动中,队员们化身“心灵魔法师”,用彩色气球引导孩子们表达情绪。围坐成圈的孩子们起初拘谨,当第一个孩子说“想让作业烦恼飘到云朵上”,便有更多小手举起,分享对父母打工的思念、对学习的困惑。在倾听与鼓励中,普通话成为心灵沟通的润滑剂,让成长烦恼有了出口。

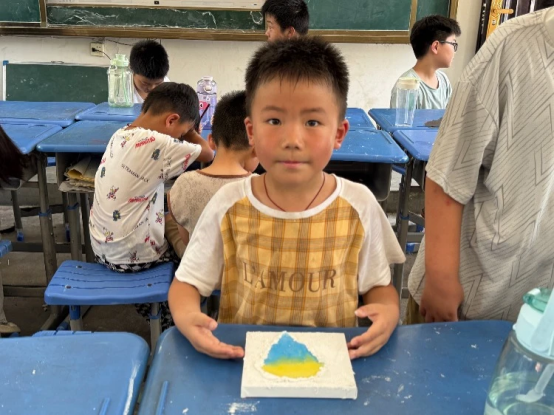

文化传承则在指尖与语言的交融中悄然发生。山海手工课上,PPT里的长江黄河与孩子们见过的沙颍河形成对话,队员用普通话讲解“母亲河”的意义,随后指导大家用石膏和颜料创作“心中的山河”。6岁的小雨边涂色边问:“姐姐,黄河真的是黄色的吗?”这个问题引发了一场关于地理知识的热烈讨论,普通话成为连接乡土与远方的纽带。

扎染实践课更让非遗技艺焕发新生。从“扎结”“染色”等术语的普通话讲解,到折叠花样的技巧交流,孩子们在动手实践中不仅掌握了传统技艺,更学会了精准表达创意。当蓝色花纹在白布上晕开,孩子们举着作品用普通话描述:“这是我家院子里的牵牛花!”古老技艺借由鲜活语言获得新的生命力。

科技与调研:让推普扎根乡土

“这是3D打印笔,就像会变魔术的画笔,能画出立体的世界!”机械工程专业的队员们发挥专长,带孩子们体验科技魅力。从简单的五角星到家乡的小瓦房,孩子们用打印笔勾勒心中的图案,创作中自然使用普通话交流:“你看我的房子有烟囱!”“我的星星要加闪光!”科技体验成为语言实践的生动场景。

为让推普工作更接地气,团队成员兵分多路入户走访。队员小张在笔记本上记录:“王奶奶家孩子声母‘n/l’不分,因父母在外打工,主要由方言交流的老人照顾”“李叔希望多些家庭用语手册,能和孩子用普通话视频”。针对收集的200余份问卷,团队计划整理出“家庭语言环境优化指南”,用方言标注普通话常用句,让家长也成为推普“同盟军”。

与艾店小学王校长的座谈则为活动找准方向。“师资不足导致普通话教学碎片化”“孩子们缺乏语言实践场景”等问题被一一记下,双方约定后续通过线上辅导、资源共享深化合作。这种“教学+调研”模式,让推普工作既接天线又接地气,正如队员们在总结中写的:“乡村需要的不是标准化的语言模板,而是扎根土壤的生长方案。”

家国与生态:用童声传递大情怀

粮食拼地图活动中,玉米粒、绿豆、红豆在孩子们手中变成中国版图,队员们指着“雄鸡”轮廓讲解:“这里是新疆棉花田,那里是海南椰子林,我们的家乡在中原腹地。”当河南的位置被准确标出,孩子们齐声用普通话说:“这是我们的家!”粮香里的国土认知,比课本更鲜活。

给边疆解放军叔叔写信时,稚嫩笔迹里满是真情。“叔叔辛苦了!谢谢你们保护我们…”,一封封信件承载着乡村孩子的家国情怀,也锻炼了书面表达能力。而“民族团结绘同心”活动中,各民族服饰在画卷上绽放,创作交流时的普通话对话,让“民族一家亲”的理念悄然萌芽。

绿色理念则通过实践融入日常。垃圾分类课上,废电池、菜叶被编成“环保儿歌”;环保帆布袋DIY中,“少用塑料袋”“爱护庄稼”等图案在布袋上呈现,孩子们提着作品向村民宣传:“这是‘绿色魔法袋’,能装下垃圾,装不下污染!”这些场景让生态振兴的种子,随普通话一同播撒在乡村土壤。

从语言筑基到心灵呵护,从文化传承到科技启蒙,天津工业大学“机械推普筑梦团”在艾店村的实践,构建起“推普+多元赋能”的乡村帮扶新模式。当孩子们用标准普通话介绍扎染作品、讲述3D打印创意,当家长们开始用普通话与孩子视频,乡音与时代的共鸣已然奏响。正如团队承诺的:“青春力量不止于今夏,我们会让语言之美持续流淌,为乡村振兴注入长久‘声’动力,让每颗童心都能嘹亮发声。”(撰文:张超、周岩)